近年、昔のような名簿営業(ダイレクトメールや電話営業)を消費者が嫌う傾向が強まっている。そこで、小売店ではUGC活用に熱視線が集まっている。UGCとは、〝ウェブ上の自然な口コミ”のことだ。例えばお客さんが自分のスマホで撮った写真をSN

Sに投稿したり、Googleマップに感想を書いたり、お客さん自身で発信するコンテンツを指す。

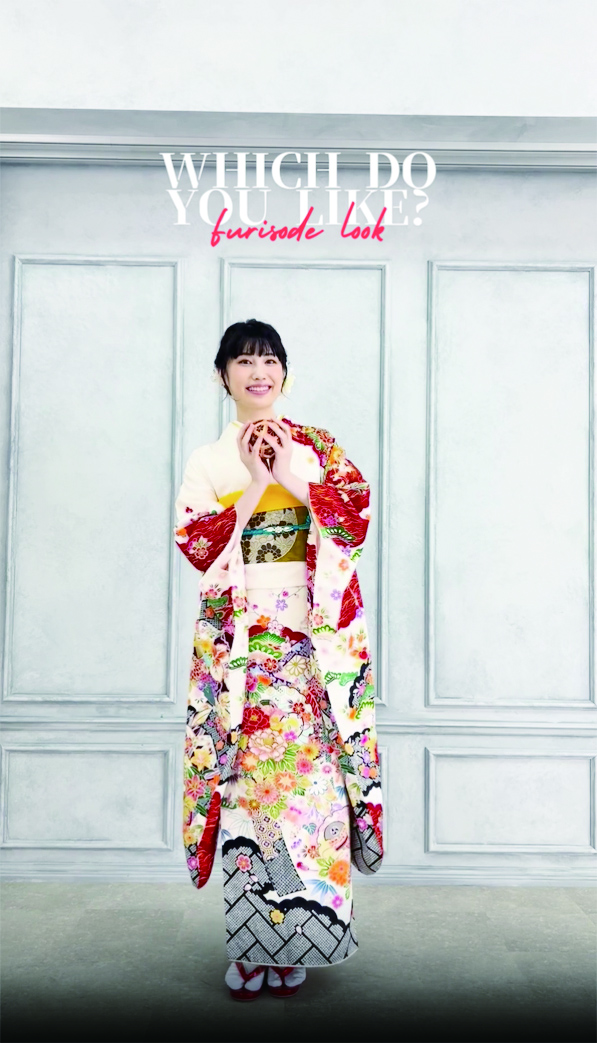

今回は、こうしたUGCライクな発信を積極的にサポートしているVERDEORIVA(ヴェルデオリーヴァ、京都市、小林力代表)の事例を紹介した。

■「差別化」はUGCで生まれる

UGC活用には2つの流れがある。ひとつは「お客様自身がUGCを投稿してくれる」ことだ。いわば〝お客様に口コミしてもらう”取り組みであり、長期的な視点で根付かせたい。

小林代表はUGCは生活感やリアルさが命。単に『安い』『商品数が多い』だけでは拡散されにくい。他店にない魅力を〝顧客が自然に発信したくなる形”で作ることが大切だ。消費者は、何を言ったかよりも、誰が言ったかを見ている」と話す。実際、SNSやウェブ広告はどうしても似た印象になりがちだが、UGCなら「同じ高校の先輩の成人式写真」や「顧客の自撮りで広がる体験」がそのまま強力な広告となる。

そのためには、まず「お客様が投稿しやすい状況」を整えることが重要になる。撮影スポットを設置したり、SNS投稿キャンペーンを行ったり、口コミ特典を用意したりすることで、自然な発信を後押しできる。ただし、あくまで「自発的に投稿したくなる」雰囲気づくりが肝心で、強制的な仕掛けは逆効果になりかねない。

■自分でUGCを作る時のポイント

もうひとつは「店舗側がUGCライクな発信を自ら作る」ことだ。〝お客様目線”を徹底的に意識することが求められる。たとえば、スタッフ自身が商品を使ってみた感想をそのまま投稿したり、来店体験を写真や動画で記録して発信する。プロが撮影した広告写真よりも、スマホで撮った自然な写真やスタッフ同士の会話風の投稿のほうが親しみやすさを生む。

スタッフをモデルではなくお客様「役」として登場させ、体験をショート動画で紹介する方法もある。実際のお客様の声をもとにストーリー仕立てで紹介すれば、初めてのお客様にも安心感が伝わる。ただし、ステルスマーケティングとにならないようにするため、品質表示法など法的な注意は欠かせない。

また、季節ごとのイベントや新商品の入荷など、日常の小さな出来事を積極的に発信することも効果的だ。こうした継続的なUGCライクな発信によって、「この店はいつも動きがあって楽しそうだ」と感じてもらえれば、自然と実際のUGC投稿へとつながっていく。

■UGCの新しい潮流

近年特に注目されているのはショート動画のUGCである。従来は画像やテキストが中心だったが、Tictok(テイックトック)やInstagram(インスタグラム)リール、YouTube Shorts(ユーチューブショーツ)を通じて動画投稿が一気に広がった。若い世代にはトレンド感を、親世代には「実際の雰囲気がよく分かる」というリアルさを届けられるのが特徴だ。

たとえば、卒業生が友人に撮ってもらった振袖姿の30秒動画や、体型に合わせた「着付けの工夫を紹介する投稿、撮影当日のにぎやかな雰囲気を切り取ったクリップなど、内容は難しく考える必要はない。こうしたUGCは「自分もこうなれるかもしれない」という共感を生み出す力を持つ。

大切なのは、世代を問わず顧客と店舗が一緒になって、無理なく継続的にUGCを生み出し続けることだ。UGCが毎週のように流れれば、検索でも店名認知でも、確実に積み重なっていく。